学院展示┃北京建筑大学智能科学与技术学院

1.学院介绍

智能科学与技术学院历史底蕴深厚,1953年源于电工学课程,2006年组建为电气与信息工程学院,2024年正式更名,踏上新征程。

学院学科体系完备。设有“智能时空信息技术”二级学科博士点,“控制科学与工程”“智能科学与技术”两个一级学科硕士点,以及“电子信息”专业学位硕士点。学院在“智能时空信息技术”、“智能建造工程”和“建筑技术科学”三个学科方向招收博士,并建有博士后科研流动站,搭建起从本科到博士后的完整人才培养体系。现有在校研究生325人,致力于为各领域培养专业人才,推动行业发展。

学院专业与课程成果显著。设自动化系、电气工程及其自动化系、计算机科学与技术系、建筑电气与智能化系、人工智能系共5个教学单位,拥有智慧城市国家级虚拟仿真实验教学中心、建筑电气与智能化北京市实验教学示范中心。专业建设层面,已形成“3+3+1”发展格局:获评3个国家级一流专业建设点、3个北京市级一流专业建设点、1个北京市特色专业。课程建设方面,打造了包含1门国家级一流课程、5门北京高校优质本科课程、1门北京市高校课程思政示范课程在内的精品课程矩阵,充分彰显教学改革成效。通过国家级-省市级-校级的多层级建设,形成了定位清晰、特色鲜明的人才培养体系。

学院师资实力强劲。现有教职工88人,汇聚了中科院人才项目入选者、国务院政府特殊津贴专家、省杰青、北京市教学名师与优秀教师、北京市青年拔尖、青年英才、海聚等高端人才,以及北京市优秀育人团队、教学团队、学术创新团队等一大批优秀人才。

学院科研成绩突出。依托城市建筑超级智能技术、机器人仿生与功能研究北京市重点实验室等,承担了国家自然科学基金重点与面上项目、国家重点研发计划课题等一批重要的国家和北京市科技项目,取得了丰硕的研究成果。获得国家技术发明奖、教育部高校科研优秀成果奖自然科学奖、吴文俊人工智能科学奖、以及其它省部级科研成果奖等30余项。

展望未来,学院秉持“建一流学科、育特色人才”理念,深耕人工智能、智慧城市、智能建造、智能电网与计算性建筑设计等优势领域,以首善标准推进各项事业,强化创新驱动、深化产教融合,奋力建设国内一流学科、高水平特色型学院,着力打造智能建筑技术人才培养与科技创新的标杆高地。

(智慧城市国家级虚拟仿真实验教学中心)

(城市建筑超级智能技术北京市重点实验室)

(北京市高等教育教学成果奖二等奖:

建筑类高校计算机公共基础教学的改革与实践)

(北京市高等教育教学成果奖二等奖:

多维拓展、多阶递进、多科融合、多元协同:自动化人才培养模式探索与实践)

(郭茂祖教授荣获吴文俊人工智能科学技术奖)

智能科学与技术学院2025年硕士研究生招生专业目录供参考如下,2026年招生专业目录预计9月初发布,还请届时关注北京建筑大学研究生院官网及学院网站。

2.学科介绍

2.1学术型学位点

2.1.1控制科学与工程(0811)

控制科学与工程学位点发展历程悠久,1953年学校开设电工学课程,1958年成立电工教研组,1978年设立自动化专业,2006年获批“控制理论与控制工程”二级学科硕士学位授权点,2010年获批“控制科学与工程”一级学科硕士学位授权点,学科体系不断完善。控制科学与工程学位点设有五个研究方向,分别是控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统和生物信息学。

本学科紧密对接城市建设、建筑机器人、新能源及生物医疗健康等国家战略发展领域,聚焦智能感知、数据获取与信息处理、多模态融合及先进控制理论与技术等核心研究方向。致力培养兼具坚实理论基础、系统专业知识与创新实践能力的高层次人才。通过科教融合培养,学生既能深入探究学术前沿,还可破解复杂工程难题,形成创新解决方案,成长为兼备独立科研与技术管理能力的复合型高级人才,助力驱动相关行业技术创新与产业变革。

近五年,本学位点科研成效显著,先后承担了国家自然科学基金面上项目、省部级科技项目等重要课题,获北京市科技进步奖等省部级科研成果奖多项。学术成果丰硕,出版学术专著11部,发表高质量论文100余篇,获发明专利授权50余项、软件著作权100余项,形成智慧城市能源调控、建筑机器人控制等核心技术体系。

本学位点依托雄厚的师资力量与多元的人才结构,构建了以学科负责人统筹、各方向学术带头人引领的优质教学科研团队。控制科学与工程学科负责人张晓宇教授,博导,IEEE高级会员,兼任SCI期刊副主编,并任北京能源与环境学会京津冀综合专家组委员、中国科协科技人才奖项评审专家。

(机器人仿生与功能研究北京市重点实验室)

(国家级一流本科专业建设点:自动化专业)

(智慧交通虚拟仿真实验系统)

2.2.2智能科学与技术(1405)

智能科学与技术学位点发展历程悠久,1953年学校开设电工学课程,2002年设立计算机科学与技术专业,2020年设立人工智能专业,2010年获批“控制科学与工程”一级学科硕士学位授权点,2021年获批“电子信息”专业学位硕士点,2024年获批“智能科学与技术”一级学科硕士学位授权点,学科体系不断完善。智能科学与技术学位点设有四个研究方向,分别是人工智能、智能系统与工程、智能交叉和人工智能应用。

本学科以跨学科融合为导向,学术与应用能力并重,培养兼具严谨治学态度与创新精神的复合型人才。通过系统培养,使学生全面洞悉智能科学前沿,夯实智能基础理论,精通专业知识,具备跨学科科研创新能力,能够独立开展智能、信息等相关领域高层次科研、教学、创新设计及行业管理工作,推动技术突破与产业升级。

近五年,本学位点科研创新成果突出,承担国家自然科学基金重点与面上项目、国家重点研发计划课题等一批重要的国家和省部级科技项目,获得吴文俊人工智能科学奖等省部级科研成果奖多项。学术成果丰硕,出版学术专著10部,发表高质量论文100余篇,获授权发明专利50余项、软件著作权100余项,构建智能建造、AI驱动建筑设计等特色产学研体系。

本学位点依托雄厚师资与复合型人才体系,形成学科负责人统领、学术带头人协同的创新团队。智能科学与技术学科负责人郭茂祖教授,博导,享受国务院政府特殊津贴,省杰出青年科学基金获得者,担任中国人工智能学会机器学习专委会常委、中国计算机学会生物信息学专委会资深委员、中国建筑学会计算性设计学术委员会常委。

(国家级一流本科专业建设点:计算机科学与技术专业)

(城市数字化园区模拟实验系统)

(郭茂祖教授荣获高等学校科学研究优秀成果奖)

(学生荣获第48届ICPC亚洲区域赛(杭州2023)金奖)

2.2专业学位点

2.2.1电子信息(0854)

电子信息学位点发展历程悠久,1953年学校开设电工学课程,1978年设立自动化专业,2002年设立计算机科学与技术专业,2020年设立人工智能专业,2010年获批“控制科学与工程”一级学科硕士学位授权点,2021年获批“电子信息”专业学位硕士点,学科体系不断完善。电子信息学位点设有四个专业领域,分别是新一代电子信息技术(含量子技术等)、计算机技术、控制工程和人工智能。

本学科以交叉融合为特色,构建学术与实践并重的培养体系。在培养期间,注重培养学生严谨治学态度与创新精神,强化前沿感知力与跨学科创新能力。学生将系统掌握专业理论与核心技术,具备跨学科科研创新能力,突出科研创新与工程实践协同发展。聚焦 “城市+建筑”领域人才需求,赋能建筑业智能建造、城市计算等方向,培养能承担科研攻关、技术管理及产业创新的复合型人才,为电子信息产业与智慧城市领域的发展提供技术驱动与人才支撑。

近五年,本学位点科研项目与成果产出成绩显著。承担国家自然科学基金面上项目等一批重要的国家和省部级科技项目,获得北京市科技进步奖等省部级科研成果奖10余项。学术成果丰硕,出版学术专著21部,发表高质量论文102篇,获授权发明专利117项、软件著作权241项,22位教师参与国标及行标编制。

科研平台建设完备,学位点拥有智慧城市国家级虚拟仿真实验教学中心、建筑电气与智能化北京市实验教学示范中心,以及“机器人仿生与功能研究”和“城市建筑超级智能技术”北京市重点实验室。实验室面积2200余平方米,教学实验设备总值超2000万元,覆盖智能建造、机器人仿生、人工智能等多个前沿领域,配备20余间研修室,全面支撑人才培养。

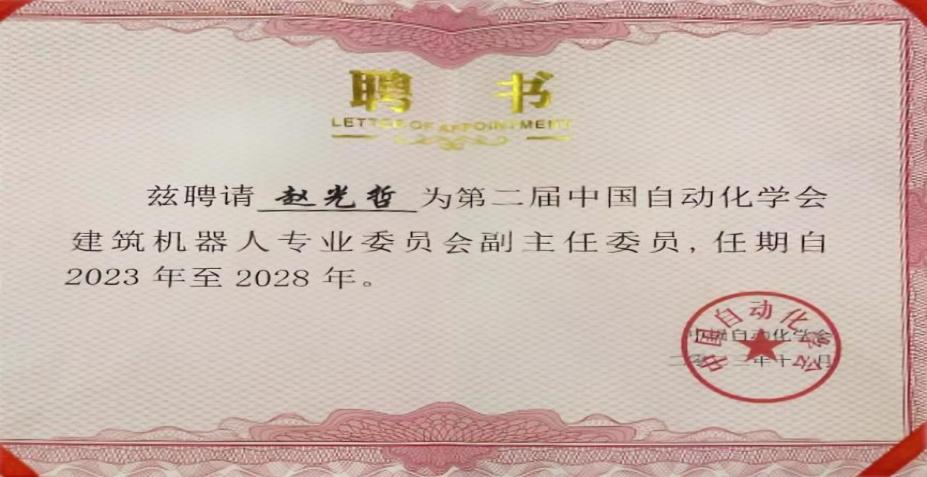

本学位授权点专任教师67人,拥有中科院人才项目入选者、国务院政府特殊津贴专家、省杰出青年科学基金获得者、宝钢优秀教师奖获得者、北京市教学名师、市优秀教师、市师德标兵、市青年拔尖人才等10人次。依托雄厚的师资力量与复合型人才体系,本学位点构建了以学科负责人统筹、各领域学术带头人引领的优质教学科研团队。电子信息学科负责人赵光哲教授,博导,担任教育部工程专业认证专家、物联网及智能制造工业委员会委员、中国自动化学会建筑机器人专委会副主任。

(赵光哲教授获聘建筑机器人专委会副主任委员)

(田启川教授荣获第七届全国计算机类课程实验教学案例设计竞赛二等奖)

(学生荣获中国机器人大赛国家级一等奖)